本篇文章内容由[中国幕墙网ALwindoor.com]编辑部整理发布:

1931年9月18日夜,在日本关东军安排下,铁道"守备队"炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨,并栽赃嫁祸于中国军队。

日军以此为借口,炮轰沈阳北大营,史称"九一八事变"。

次日,日军侵占沈阳,又陆续侵占了东北三省。

此后,日本在中国东北建开始了对东北人民长达14年之久的奴役和殖民统治。

从此,中国人民踏上了长达14年的抗日之路!

今天的胜利是无数英雄儿女用鲜血换来的!

让我们一起铭记历史!勿忘国耻!

“九一八”历史博物馆

1991年,九一八事变60周年,沈阳市政府决定筹建九一八事变陈列馆。中建东北院根据工程方案创意,负责完成残历碑碑体及内部展馆设计。

在当时的条件下,要将设计创意变为现实,难度很大。残历碑为高18米、宽32米、厚10米的异形建筑,仅斜悬外墙就重达2000吨,且内部开辟三层展室,加大了设计难度。时鲁迅美术艺术学院雕塑系贺中林教授在提出残历碑方案设计后,由于悬挑太大、结构难以实现,想放弃该方案。中建东北院设计师们看到这个方案后,认为方案很好,可以帮其实现。中建东北院设计师们为亲身投入到这一极具纪念意义的建筑而感到热血沸腾,以强烈的历史使命感和责任感全身心开展工作,攻克了一个个难关,为实现当年施工、当年落成创造了条件。

在设计理念上,设计师们突出九一八事变的史实和影响,坚持一个“残”字,用残破的1931年台历形象,展现历史真相,凝练历史沧桑,提醒国人牢记国殇、勿忘国耻,珍爱和平、奋发自强。

为了体现历史的厚重感,设计师们把台历放大130倍,正面后倾,上下透视收分变形,表面饰以粗犷的花岗岩石,壮观的形象犹如一座倾危的城门,雄奇、险峻。为了体现日本帝国主义发动的侵华战争给中华民族造成的历史悲剧,设计师们用笔魂墨泪刻录史实,在碑面布满弹孔痕迹,将弹洞所构成的形象组成呐喊状的骷颅形象,醒目、悲壮。原日伪所造“爆破点碑”水泥物倒放其下,象征中华民族不可征服。

新馆于1998年3月28日破土动工,建设及布展历时470天,于1999年9月18日正式开馆,同时更名为“九·一八”历史博物馆。博物馆突出历史事件凝重、严肃的气氛,表现白山黑水的地域特色,大气磅礴、警示后人、形象鲜明,反映了九一八事变后,东北人民惨遭奴役、奋起抗争,在中国共产党的领导下浴血奋战,最终取得胜利的历史画卷。

馆内充分结合用地狭长的特点,密切联系展览内容进行设计,从序厅通过白色石级引入地下,石级下十四盏明灯象征十四年抗战历史,从苦难到抗争的展览均安排在地下展厅。通过白桦林大空间实景展览的布置,将人们自然引导到地面上,地面展厅象征胜利的展览内容。整体线条流畅,不留雕凿痕迹。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,是一个让我们铭记和悼念的空间。纪念馆集暴行、抗争、胜利、审判、和平主题为一体,组成了南京重要的城市记忆。

场馆共分三期工程,其中一期由知名建筑师齐康院士操刀设计,以“生与死”“痛与恨”为主题。二期三期由何镜堂团队设计,主题为“古城的灾难”以及“和平之舟”。

一期工程纪念馆的场地由无数卵石构成,地面寸草不生,荒凉悲切,而在沿边以及石台阶上种上草皮,给人一种生气,形成强烈的“生和死”的对比,意为人民经历这场劫难后,并没有被吓倒。

标志碑的设计,齐康曾几易其稿。最终设计出一个有着南京大屠杀历史元素的大十字架,上端刻着一排阿拉伯数字:“1937.12.13—1938.1”。之所以采用十字架的造型,是因为南京大屠杀是世界历史的浩劫之一,普世的十字架造型更有利于各国民众感知这段历史。

南京大屠杀期间,平均每隔12秒钟就有一条生命消失,于是何镜堂与他的设计团队在展内设计了一个呈三角形的空间,使用声光电(词条“光电”由行业大百科提供)的手法,使现场有持续滴答“读秒”的声音,每隔12秒,一滴水从高空落下,与此同时,墙面上的一盏印有遇难同胞遗像的灯亮起来后又迅速熄灭,给人以视觉与听觉的双重感受,直击心灵。

三期新建纪念广场则明亮很多,构思立意为胜利、圆满的情感表达,表达出“胜利的喜悦”与“和平的实现”。

哈尔滨侵华日军第731部队罪证陈列馆

日军731部队在中国土地上,利用活人进行生化武器研究,做了无数惨无人道的细菌实验,犯下了不可饶恕的罪行。有人甚至说:日本的医学很发达,这是脚踏在我国无数丧死的同胞的尸体上的。

建筑师何镜堂将位于哈尔滨的侵华日军第731部队罪证陈列馆,设计成了一个斜插入地下的黑盒子。隐喻是一旦打开了“黑匣”,事件的真相便曝露于天下。

建筑的造型简约而又具力量感,大量使用黑色花岗岩,呈现出庄严与沉稳的氛围,建筑想要表达的不是愤怒,而是试图用一种平静的态度表达对这段反人类历史的反思。

(图源:Archdaily,摄影师:姚力)

建筑师把主要展示空间沉入地下,建筑最突出的部分,是根三根像烟囱一样的柱子,这是在仿照当年731部队使用过的人体试验焚烧炉,发人深省。

展馆内部也以黑色为主,室内灯光较暗,展品部分做了集中的照明,能够有效将参观者的注意力集中到展品上,无形中带来一种庄严的仪式感。

(图源:凤凰网)

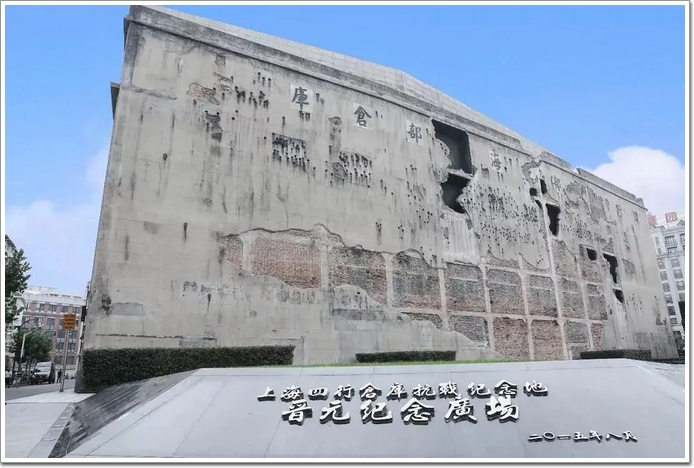

四行仓库抗战纪念馆

为迎接中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,上海市政府决定对四行仓库正式实施修缮改造。

其中近五千平米空间改建成“上海四行仓库抗战纪念馆”,结合西侧纪念广场作为2015年抗战胜利七十周年纪念活动的重要场所。同时,结合周边规划,将建筑其余部位整体改造为与纪念馆空间更加匹配的创意办公空间。

四行仓库的改造设计以“尊重历史,全面、完整、准确的再现当时战争情景”为理念,严格遵循上海市文物局提出对西墙、南北墙、中央通廊(中庭空间)等重点保护部位的保护方案和具体作法,执行我国、上海各项规定和国际通行的“真实性”、“整体性”、“可识别性”、“可逆性”等原则。

建川博物馆聚落战俘管

建川博物馆聚落由民营企业家樊建川创建,位于大邑县安仁镇上,聚落内的单体博物馆建筑设计者包括:彭一刚、程泰宁、刘家琨、李兴钢、张永和、矶崎新等。

建筑设计打破传统的建筑手法,借鉴自然山石在外力作用下产生的褶皱、绽裂,但仍保持方整锐利的形态,以隐喻不屈战俘的坚贞品格。

(图源:筑境设计)

在曲折、变化的空间序列中,由窄巷、牢笼、放风院,扭曲的展览空间,不作任何修饰的墙面天花,以及高窗、采光孔、小天井所构成的光环境,营造出一种悲怆、沉重的氛围,不少观众在参观时热泪盈眶。

除了回望历史,这里本身还是一处极具建筑艺术价值的地标。

结 语

南京大屠杀遇难同胞纪念馆中,写着约翰·拉贝说过的一句话:“可以宽恕,但不可以忘却。”

(图源:侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官网)

直到今天,日本仍未为他们的暴行道过歉。他们在等我们遗忘,在等幸存者慢慢死亡,在等这段历史,成为无人诉说的过去。

但这一切又怎么能忘记?

感谢这些有使命感的中国杰出建筑师,是他们在烽火中续传了民族文脉,让我们每一个中国人牢记历史。

以史为鉴,勿忘国耻!

自强不息,捍卫和平!